25 Kommunikationstipps

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Klaus Tschira Stiftung veröffentlichten wir im Jahr 2020 auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) 25 Kommunikationstipps.

Die Tipps behandeln fünf wesentliche Bestandteile der NaWik-Lehre: Grundlagen der Wissenschaftskommunikation, verständliches Schreiben, Soziale Medien, Visualisierung und Dialog. Freut Euch bald auf geballtes #Wisskomm-Wissen zu Themen wie: Kommunikation mit verschiedenen Zielgruppen, Storytelling, Wissenschafts-Comics, Präsentation von Forschungsinhalten, Krisenkommunikation und Vertrauen.

-

Orientierung bewahren

Orientierung bewahren

Der Kommunikationsdschungel ist wild und undurchsichtig. Da den richtigen Weg einzuschlagen, ist gar nicht immer so leicht. Als Starthilfe für die ersten Schritte durch dieses Dickicht haben wir den NaWik-Pfeil entwickelt. Dieser Wegweiser schärft das Bewusstsein für die fünf Dimensionen der Wissenschaftskommunikation.

Gelungene Kommunikation

- hat ein scharf umrissenes Thema,

- richtet sich an eine bestimmte Zielgruppe,

- verfolgt ein vorab definiertes Ziel,

- orientiert sich am jeweiligen Medium,

- hat einen entsprechenden Stil.

Alle fünf Bausteine greifen ineinander. Deshalb ist es wichtig, keinen davon zu vernachlässigen. In den folgenden Wochen stellen wir sie noch einmal genauer vor. Bis dahin gibt unsere Dozentin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim einen Überblick.

-

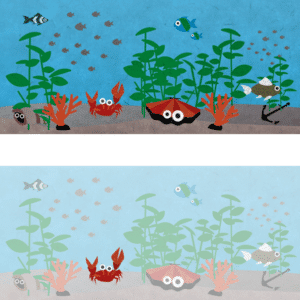

Das Thema eingrenzen Je mehr Detailwissen man hat, desto größer ist die Versuchung, die Zielgruppe mit dem eigenen „Ozean des Wissens“ zu überschütten. Doch Nicht-Spezialist:innen kennen sich nur oberflächlich aus und können oder wollen nicht so tief in ein Thema eintauchen. In diesem Expert:innen-Dilemma müssen die Fachleute daher entscheiden, welche Inhalte und Details für die jeweilige Zielgruppe interessant sind. Dabei gilt: So wenig wie möglich und so viel wie nötig.

Gute Kommunikation hat zudem eine klar zu identifizierende Kernbotschaft. Sie ist höchstens drei Sätze lang und so verständlich formuliert, dass die Zielgruppe sie mit eigenen Worten richtig weitergeben kann.

Um die Kernbotschaft zu finden, können diese drei Fragen helfen:

- Welchen Bezug hat die Zielgruppe zum Thema?

- Welches Problem ist Bestandteil des Themas?

- Wie könnte eine Lösung dieses Problems aussehen?

Wissenschaftliche Erkenntnisse auf eine einzige Kernaussage herunterbrechen ist keine leichte Aufgabe. Doch die Mühe lohnt sich: Wer diese Arbeit nicht der Zielgruppe überlässt, erspart ihr Frust und vermeidet Missverständnisse.

-

Die Zielgruppe ansprechen

Die Zielgruppe ansprechen

Beißt keiner an? Auch das spannendste Thema lockt nicht, wenn die Zielgruppe sich davon nicht angesprochen fühlt. Also merke: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!

Um nicht weiter im Trüben zu fischen, hilft die sogenannte „Personas-Methode“: Dabei stellt man sich die Zielgruppe bildlich und so konkret wie möglich vor. „Die Öffentlichkeit“ ist zu allgemein. Sind es Wissenschaftlerinnen? Zeitungsleser? Ärztinnen? Patienten? Studierende? Eltern? Wie ist deren Einstellung zum Thema? Welches Vorwissen, welche Erwartungen, Sorgen und Wünsche haben sie? Wird man sich über diese Fragen klar, so lassen sich gemeinsame Themen und Schnittmengen finden.

Wenn man die Zielgruppe nicht gut kennt, kann es auch zu unangenehmen Überraschungen kommen. Um es mit einer Metapher zu sagen: Ein Kaninchen kann einer Meute Füchse die Vorzüge der vegetarischen Ernährung wohl eher nicht schmackhaft machen.

Mehr dazu, wie das besser geht, erklären wir in diesem Demokurs aus unserem E-Learning-Angebot.

-

Den Stil an das Medium anpassen

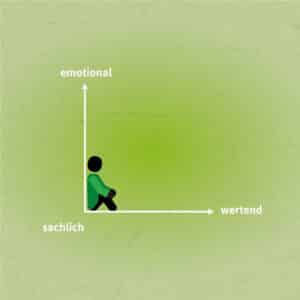

Der Kommunikationsstil

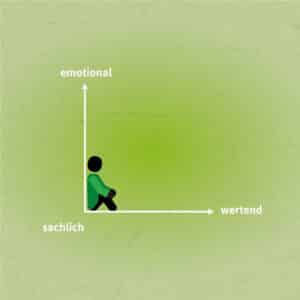

Nur Mut! Viele Forschende verlassen in der Kommunikation die sachliche Wohlfühlecke nur ungern. Doch gerade das verlangt so manches Medium: Wer etwa einen Kommentar verfassen möchte, darf nicht vor Wertungen zurückschrecken. Häufig ist gerade von Wissenschaftler:innen eine Einschätzung gefragt. Mit einer pointierten Meinung tun sie ihren Mitbürger:innen einen großen Gefallen, ohne um ihr Ansehen fürchten zu müssen – solange sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Nicht nur persönliche Meinungen, sondern auch Emotionen sind je nach Medium und Zielgruppe erlaubt: Wer Zuhörer:innen nicht nur Fakten vermitteln will, sondern auch die Begeisterung für das eigene Fach nahebringen möchte, darf den eigenen Gefühlen Ausdruck verleihen. Etwa mit Aussagen wie „ich mache mir Sorgen, dass…“ oder „ich bin überzeugt“ u.v.m. Hier gilt natürlich: Nicht übertreiben und klar stellen, dass dies eine persönliche Meinung ist. Wissenschaftler:innen sollen nicht zu Panikmacher:innen oder Clowns werden.

Wer sich bewusst von der rein sachlichen Argumentation löst, bekommt automatisch mehr Aufmerksamkeit. Forschende, die damit verantwortungsvoll umgehen, haben sie auch mehr als verdient. Wie Wissenschaft in die Medien kommt, erklärt unsere Dozentin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim in diesem Video.

-

Das Ziel definieren

Das Ziel definieren

Wozu das Ganze? Gründe für den Austausch mit Öffentlichkeit oder Medien können aus der eigenen Perspektive sein: Um das eigene Ansehen zu steigern, zum Austausch über den Kolleg:innenkreis hinaus oder etwa aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Vielen macht es nicht nur Spaß – sie hoffen auch, etwas zu bewirken. Doch was? Um das Ziel zu erreichen, muss man es sich erst vergegenwärtigen. Dann hat man eine bessere Orientierung für die eigene Kommunikation.

Typische Ziele der Wissenschaftskommunikation im Hinblick auf die Zielgruppe sind:

- Bilden: Die Inhalte der eigenen Forschung vermitteln

- Informieren: z.B. über aktuelle Themen aufklären

- Unterhalten: Intellektuelles Vergnügen bereiten, begeistern

- Überzeugen: z.B. um Verhaltensänderungen zu bewirken

Wem das nicht schon motivierend genug ist, den überzeugt vielleicht die renommierte Wissenschaftsjournalistin und Dozentin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: Wir brauchen mehr Stimmen aus der Wissenschaft!

-

Verständlich schreiben

Verständlich formulieren: einfach

Einfach und klar formulieren ist manchmal ganz schön schwer. Unser „Kleeblatt“ hilft dabei, Texte leichter zugänglich und verständlich zu machen. Jedes seiner vier Blätter steht für eine Grundregel:

- Einfach formulieren, nicht unnötig kompliziert

- Sich kurz fassen, ausufernde Formulierungen vermeiden

- Klar strukturieren, das erleichtert das Verständnis

- Lebendig schreiben, um die Zielgruppe zu fesseln

Heute beginnen wir mit dem Aspekt „einfach“. In den kommenden drei Wochen folgen dann Tipps für die übrigen drei Merkmale guter Texte.

Wer etwas nicht einfach erklären kann, hat es oft selbst nicht verstanden.

Ein Text wird verständlicher, wenn wir Fremdwörter durch geläufige Begriffe ersetzen und unnötige Fachwörter vermeiden oder wenn sie unverzichtbar sind, diese einführen.

Auch Zahlen und Prozentangaben erzeugen beim Gegenüber häufig eher Verwirrung, als dass sie für Klarheit sorgen. Extrem kleine oder große Zahlen lassen sich beispielsweise mit bildhaften Vergleichen veranschaulichen. Ein Beispiel: Wenn man sich die Erde als Golfball vorstellt, hat der Mond etwa die Größe einer Haselnuss.

Zudem fordern präzise Formulierungen das Verständnis und lassen erst gar keine Fragezeichen in den Köpfen entstehen.

Einmal mehr ist es dabei wichtig, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und einen Bezug zu deren Alltag herzustellen: Welchen Zugang hat eine 6-Jährige zum Thema, wie kann man es ihr be-greifbar machen? Irgendwie klar, dass ihr Verständnis von Fachbegriffen nicht so ausgeprägt ist wie bei einem Vortrag vor einem Schulkollegium. Unser Rat: Legen Sie die Messlatte lieber ein wenig zu tief als zu hoch – dann kommen mehr drüber. . .

Übrigens sind die Tipps nicht nur beim Schreiben nützlich – Auch für Vorträge und Interviews empfehlen wir, sie im Hinterkopf zu behalten.

-

Sich kurz fassen

Verständlich formulieren: kurz Kurz gesagt: Ein Gedanke, ein Satz!

Das heißt übrigens nicht, dass der Satz dann einen ganzen Absatz umfassen darf. Den Sinn von Sätzen mit 20 Wörtern und mehr erfassen die meisten von uns nur noch mit Mühe. Mehrere kurze Sätze dagegen sind leichter zu verdauen. Ein Text wird gleich viel schlanker, wenn man Hauptsachen in Hauptsätze packt, Einschübe auflöst und sich auf das Wesentliche beschränkt. Dazu gehört, auf Allgemeinplätze wie „aber bekanntlich wird nichts so heiß gegessen wie gekocht“ zu verzichten – einfach schreiben, was ist. Das reicht schon.

Es lohnt sich, einen Text abschließend noch mal auf Füllwörter hin durchzulesen. Sie werden überrascht sein, wie viele „sozusagen“, „auch“ und „gewissermaßen“ überflüssig sind.

Ein echtes Problem sind Bandwurm- und Schachtelsätze: Ein mit vielen langen Wörtern geplagter Text schreckt auch gutmeinende Leser:innen schnell ab – und für Hörer:innen gilt dies erst recht, denn beim Zuhören gibt es kein „Zurückblättern“.

Wenn wir über Kürze reden, läuft ein winziges Satzzeichen zu ganz großer Form auf: der Punkt. Ein Punkt am Satzende bedeutet eine Denkpause für die Leser:innen. Das Satzende bietet uns die Chance, noch einmal schnell abzuchecken, ob wir verstanden haben, was gemeint war. Und dann geht’s weiter mit dem nächsten Satz.

Das gilt übrigens auch für Absätze. Sie bieten ebenfalls die willkommene Gelegenheit, das Gelesene zu „verdauen“. Gute Autor:innen helfen dabei übrigens ganz unauffällig, indem sie selbst einen Absatz mit kompliziertem Inhalt abschließend noch mal in anderen Worten auf einen Nenner bringen. Wichtig: Das widerspricht nicht dem Prinzip, sich auf das Wesentliche zu beschränken!

-

Strukturiert vermitteln

Verständlich formulieren: strukturiert

Hier entlang! – ein guter Text nimmt seine Leser:innen an die Hand und gibt ihnen gleich am Anfang einen Überblick über die zu erwartenden Inhalte. Idealerweise findet sich hier schon die zentrale Aussage, die Kernbotschaft. Etwa im Sinne von: „Sprachwissenschaftler:innen haben jetzt herausgefunden, dass Zwischenüberschriften das Textverständnis dramatisch verbessern können.“ Der Vorspann weckt die Neugierde und trägt dazu bei, die Aufmerksamkeit zu halten. Die Inhalte folgen idealerweise einem roten Faden, sind klar strukturiert und gehen Schritt für Schritt weiter in die Tiefe.

Zwei wichtige Struktur-Werkzeuge sind:

- Ein inhaltlich logischer Aufbau, etwa als chronologische Erzählung, Argumentationskette oder nach Wichtigkeit hierarchisch sortiert.

- Eine klare Gliederung durch Zwischenüberschriften, Hervorhebungen, Einrückungen, Absätze, Bilder, Grafiken, Infokästen,.. .

-

Lebendig schreiben

Verständlich formulieren: lebendig

Einem Text Leben einzuhauchen ist kein Hexenwerk. Diese Anregungen können helfen, packender und lebendiger zu schreiben:

Sprache braucht Verben, und zwar im Aktiv. Umgangssprachlich heißen sie nicht ohne Grund Tu-Wörter. Wo sie stehen, passiert etwas. Im Passiv dagegen verlieren sie ihre Aktivität wieder.

Substantive, also Nomen, heißen umgangssprachlich Hauptwörter. Das sollte uns nicht davon abhalten, eher sparsam mit ihnen umzugehen. Denn sehr Substantiv-lastige Texte wirken statisch – und sind damit das Gegenteil von lebendig. Substantivierungen sind wie Stolpersteine und stören den Lesefluss. Diese sind leicht zu erkennen: Sie bestehen aus Verben und Adjektiven mit den angehängten Nachsilben -heit, -keit, -nis und -ung.

Beispiele und Metaphern tragen zu einem guten Textverständnis bei, weil sie es uns ermöglichen, die dargestellten Dinge in unseren Alltag zu übertragen. Beispielsweise wenn wir statt „50 Mikrometer“ sagen: so dünn wie ein menschliches Haar.

Gute Metaphern helfen zudem, Phänomene zu erfassen, die außerhalb der eigenen Erfahrungswelt liegen. Doch Vorsicht vor falschen Bildern! Ein gelungenes Beispiel ist die Matrjoschka-Puppe als Metapher der Teilchenphysik: Immer wieder dachten Physiker:innen, sie hätten die kleinsten Teilchen im Atomkern entdeckt. Aber genau wie sich in der Puppe immer eine noch kleinere Puppe verbirgt, finden Physiker:innen bis heute immer wieder noch kleinere Teilchen.

Noch mehr Schreibtipps von unserem Dozent Klaus Wingen gibt‘s hier.

-

Eine Geschichte erzählen

Eine Geschichte erzählen

Beim Storytelling ist es wie beim Wandern: Der Weg ist das Ziel. Auch ein Forschungsweg kann zu einer Erzählung werden: Sie lebt von einer Hauptfigur, die vom Problem über Hindernisse zur Erkenntnis gelangt.

Beim Storytelling kann das Prozesshafte des wissenschaftlichen Arbeitens einfließen und anschaulich machen, wie Wissenschaft funktioniert. Doch es muss dies keine chronologische Nacherzählung sein, eine dramaturgisch aufgebaute Geschichte ist oft verständlicher.

So kann mit einem fesselnden Spannungsbogen das Publikum bei der beharrlichen Überwindung von Hindernissen regelrecht mitfiebern und über potenzielle Entdeckungen staunen. Lässt man ein fachfremdes Publikum an der Achterbahn der Gefühle teilhaben und Leidenschaft, Hoffnungen und Enttäuschungen der forschenden Hauptfigur nachempfinden, gibt man der Wissenschaft ein menschliches Gesicht.

Die Wahl der Hauptfigur beeinflusst stark, wie die Geschichte erzählt wird. Diese Figur muss nicht unbedingt ein Mensch sein: Ob Gruppe, Tier, Pflanze, Einzeller, Gegenstand, Institution, Idee – Hauptsache es fällt mit ihr leicht, dem Spannungsbogen zu folgen. Und natürlich muss die zentrale Botschaft der Geschichte zur Kernbotschaft passen.

Aber, merke: Storytelling ist kein Werkzeug, um eine dröge Geschichte in fesselnden Lesestoff zu verwandeln. Eine langweilige Nachricht, die eigentlich keine ist, wird durch Storytelling keinen Deut besser..

Weitere Tipps rund um’s Storytelling hat unser Dozent Klaus Wingen hier zusammengestellt.

-

Ins Netz gehen

Ins Netz gehen

Im Netz sind viele Forschende schon längst unterwegs, wenn oft auch nur privat. Dabei eignen sich soziale Medien sehr gut für die Kommunikation von Forschung. Kaum eine Universität oder Institution setzt nicht auch auf beispielsweise Twitter, Facebook oder LinkedIn, um zusätzliche Zielgruppen zu erreichen. Geteilt werden Pressemitteilungen, aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse und auch Porträts oder direkte Beiträge von Forschenden. Auch im Journalismus werden diese Kanäle längst als Informationsquellen genutzt.

Für Forschende bieten sozialen Medien daher eine Chance, um auf sich und ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Daten können vermittelt, Irrtümer beseitigt oder Falschmeldungen entgegengewirkt werden. Ein Ziel kann auch sein, bewusst Einfluss auszuüben, auf die Politik beispielsweise. Für Debatten oder das Einbeziehen der Bevölkerung in Forschungsfragen, werden soziale Medien ebenfalls gerne genutzt. Aktive Kommunikation online kann sich auch direkt für die eigenen Karriere lohnen. Es gibt Daten, die zeigen, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen, die in den sozialen Medien geteilt werden, auch vermehrt in Fachartikeln zitiert werden. Auch wer soziale Medien passiv nutzt, bekommt eher mit, was über das eigene Forschungsgebiet oder die Institution gesagt wird.

Für alle, die mehr über die einzelnen Medien und ihre Nutzung erfahren möchten, empfehlen wir die von uns zusammengetragene Leitliniensammlung und weitere Tipps, auch Solche die bei der Online-Krisenkommunikation helfen.

-

Twitter - Strategie für Einsteiger

Twitter-Strategie für Einsteiger

Twitter ist wohl das von Forschenden am meisten genutzte Soziale Medium – sowohl um mit anderen Wissenschaftler:innen zu kommunizieren, als auch um breitere Zielgruppen jenseits des eignen Fachgebiets zu erreichen. Ganz grundsätzlich kann man Twitter sowohl passiv als Informationskanal als auch aktiv als eigenen Kommunikationskanal nutzen.

Wer sein Twitter-Konto mit Bild und Biographie eingerichtet hat, fängt am Besten damit an, relevanten Konten zu folgen. Das können Freund:innen und Kolleg:innen sein, Twitter-Feeds der Journals die man liest, die Kanäle anderer Labore und wissenschaftlicher Einrichtungen, oder die Konten bekannter Persönlichkeiten oder Nachrichtenseiten. Man kann sich auf diese Weise einen eigenen Nachrichtenkanal zusammenstellen.

Wer möchte, dass andere Twitter-Nutzer:innen einem folgen, sollte dann anfangen, eigene Tweets zu schreiben. Und natürlich zählt zum Netzwerken dazu, interessante Tweets von andern zu Liken, per Re-Tweet zu teilen und dabei gerne auch zu kommentieren. Gute Tweets bieten einen Mehrwert, egal, ob sie witzig oder kontrovers sind, aktuelle Themen aufgreifen oder einfach informativ sind.

Auf Konferenzen kann man sich per häufig gesetzten Konferenz-Hashtag mit anderen austauschen und auch so sein Netz erweitern. Oder wenn man selbst einen Vortrag hält, ist es gut, das eigene Twitter-Handle auf einer Folie, am besten gleich Anfang einzublenden. Dann können Zuhörer:innen gleich über das Gehörte twittern.

Forschende, die selbst aktiv auf Twitter sind, können damit übrigens den Impact der eigenen Forschung potenziell beeinflussen. Denn sie erreichen über Twitter nicht nur Fachkolleg:innen, sondern auch andere, die sonst nichts über ihre Publikationen erfahren würden. Das erhöht die Aufmerksamkeit und eventuell die Chancen, dass das Paper später zitiert wird. Inzwischen zeigen einige Studien, dass die Zahl der Tweets über ein Paper mit der späteren Zahl der Zitationen immerhin korreliert.

-

Funktion und Relevanz!

Funktion und Relevanz!

Videos auf YouTube & Co. liegen im Trend der Wissenschaftskommunikation vieler Forschender und auch der Forschungseinrichtungen. Dabei hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Authentizität und ein Präsentationsstil, der zur Zielgruppe passt, wichtige Faktoren für den Erfolg der Videos sind. Wer gute Videos produzieren, viele Klicks generieren und die Zuschauer:innen bei der Stange halten will, sollte sich darüber hinaus aber mit zwei Fragen besonders auseinandersetzen.

Erstens: Was ist die (kommunikative) Funktion meines Videos? Klassisches Beispiel: Soll der wissenschaftliche Inhalt oder die Unterhaltung im Mittelpunkt stehen?

Und zweitens: Ist das, was im Video gezeigt und gesagt wird, wirklich relevant für die Funktion, die das Video erfüllen soll?In Sachen Relevanz bedeutet dies zudem, bewusst alles wegzulassen, was ablenken könnte. So zeigen Studien mit Betrachter:innen von wissenschaftlichen Videos, dass die Aufmerksamkeit auf das eigentlich Wesentliche schnell mal verloren geht, wenn im Hintergrund beispielsweise ein Familienbild im Bücherregal steht oder ein goldener Brieföffner liegt. Es gilt also nicht nur zu überlegen, was wegen seiner hohen Relevanz im Video unbedingt gezeigt und besprochen werden muss. Es gilt auch unbedingt zu überlegen, was nichts damit zu tun hat und dies wegzulassen. Denn Content ist King!

Wissenschaftsvideos dürfen übrigens auch in Social Media inhaltlich durchaus richtig in die Tiefe gehen und länger als 30 Minuten sein. Zum Tiefgang zählt dann häufig noch ein wichtiger Service: Links zu möglichst aktuellen themenspezifischen Publikationen in der Videobeschreibung.

-

Digitales Schaufenster

Digitales Schaufenster

Das wohl visuellste soziale Medium ist derzeit Instagram. Inzwischen hat die App über eine Milliarde aktive Nutzer:innen und setzt auf Bilder bei der Verbreitung von Inhalten. Auch für Forschende kann Instagram ein starkes Werkzeug zur Kommunikation ihrer Arbeit werden.

So lässt sich eine Art digitales Schaufenster für die eigene Wissenschaft erstellen. Intuitiv gut funktionieren:

– Gesichter, die Emotionen abbilden und persönlich ansprechen wie beispielsweise Portraits oder auch Selfies

– interessante Orte, beispielsweise Labore, die sonst nicht einsehbar sind

– hohe Kontraste und lebendige Farben.Der (Medien-) Mix macht es dabei: Neben klassischen Fotografien können auch kurze Videoloops (Boomerang), Bilderreihen, Videos und Animationen gepostet werden. Eine Instagram-Story oder Instagram-TV eignet sich vorzüglich um Aufmerksamkeit auf aktuelle Forschungsthemen zu lenken. Geschickt gesetzte Hashtags und gezielte Erwähnungen sowie die Verortung eines Beitrags führen dabei zu einer beachtlichen Vergrößerung der eigenen Reichweite.

Experimente können anschaulich in Fotosequenzen abgebildet, das Instituts-Team menschlich und nahbar in Portraits oder Videos vorgestellt werden. Diese persönliche Darstellung als Forscherin oder Forscher ist besonders wertvoll, da sich so Vorurteile gegen Wissenschaft allgemein abbauen lassen und die Akzeptanz für eigene Themen und Fragestellungen erhöht wird.

Wie alle sozialen Netzwerke eignet sich auch Instagram sehr gut zum Aufbau einer treuen Community. Wer seine Followerzahl erhöhen möchte, sollte sich also auch für Andere interessieren: Je mehr Likes und Kommentare ihr verteilt und je mehr Stories ihr betrachtet, desto sichtbarer werden eure eigenen Beiträge im Netzwerk geteilt. Besonders gut funktionieren dabei substanzielle Nachfragen und Kommentare. Denn nebenbei ist Instagram ein tolles Medium um anregende Diskussionen, Impulse und Fragestellungen einzufangen oder per Direktnachricht unkompliziert andere Forschende zu kontaktieren.

Auf Instagram ist es etwas umständlich, externe Inhalte und Themen zu verlinken. Dies ist so gewollt – Instagram ist hier sein eigenes Biotop. So können Links nicht interaktiv in den Bildbeschreibungen oder Kommentaren platziert werden. Ein Link im Profil bietet hier einen Ausweg. Er kann über spezielle Applikationen zu einem Portal ausgebaut werden, das es ermöglicht alle Beiträge mit Links zu verknüpfen.

Insgesamt bietet Instagram ein dynamisches Umfeld, um Forschung unkonventionell und direkt zu kommunizieren, Forschende als Persönlichkeiten darzustellen und sich gut mit anderen Medien ergänzt.

-

Wissenschaft auf die Ohren

Wissenschaft auf die Ohren

Podcasts gibt es in sehr unterschiedlichen Längen und Formaten. Von zehnminütigen Einblicken bis hin zu mehrstündigen Interviews ist alles erlaubt und wird alles gehört. Wie in anderen Formaten gilt auch beim Podcast über Wissenschaftsthemen: Authentisch bleiben! Fachlich argumentierende Persönlichkeiten finden ebenso eine Hörerschaft wie aufgeweckte Entertainer:innen.

Wer einen eignen Podcast starten will, sollte sich zunächst über das Konzept und die Themenwahl Gedanken machen. Soll sich der Podcast ausschließlich einem Thema wie beispielsweise der Pflanzenforschung widmen? Oder sollen verschiedene Fachgebiete abgedeckt oder neben Forschungsthemen sogar auch über Musik, Filme und Sport gesprochen werden? Hilfreich ist es, das Konzept für mehrere Folgen im Voraus auszuarbeiten. So prüft man automatisch die Tragfähigkeit der eigenen Idee und leistet wichtige Vorarbeit, um nach dem Start regelmäßig publizieren zu können.

Wie bei allen Projekten im Bereich Wissenschaftskommunikation sollte auch hier die Zielgruppe klar definiert sein. Was macht den Podcast für diese Zielgruppe spannend und unterscheidet ihn von anderen? Finden Sie Ihre Nische!

Auch das Format will gut überlegt sein. Soll es ein aktueller Nachrichtenpodcast werden? Oder ein gemütlicher Plausch mit wechselnden Gästen? Will man das Studioformat oder Live-Berichterstattung mit O-Tönen? Oder soll es ein bunter Formatemix werden?

Und nicht vergessen: Podcasts sind ein Nebenbeimedium. Viele Zuhörer:innen widmen sich während des Zuhörens anderen Aufgaben wie etwa Putzen oder Sport. Deshalb ist es wichtig, eine einfache und verständliche Sprache zu verwenden. Auch die Struktur muss klar und für die Hörer:innen nachvollziehbar sein. Bei einem anspruchsvollen Programm können Unterbrechungen mit Musik den Podcast auflockern und den Zuhörer:innen Zeit geben, das Gehörte zu verarbeiten.

Sogenannte Show Notes können den Audiopodcast ergänzen. Sie stellen auf der Webseite des Podcast oder auch in manchen Podcast-Apps Begleitinformationen bereit und beinhalten beispielsweise Visualisierungen zum besprochenen Thema oder weiterführende Informationen. Wer Show Notes nutzt, sollte bei der Aufnahme bereits auf diese verweisen.

Und nicht vergessen: Den Podcast und neue Episoden auf verschiedenen Sozialen Medien streuen, um treue wie neue Hörer:innen darauf aufmerksam zu machen.

Übrigens listet die Seite Wissen{schaft}spodcasts über 130 deutschsprachige Wissenschaftspodcasts. Zum einen kann man hier gut reinhören und von anderen erfolgreichen Podcasts lernen. Zum anderen besteht die Chance, mit dem eigenen guten Wissenspodcast in die Liste aufgenommen zu werden.

-

Unsichtbares sichtbar machen

Unsichtbares sichtbar machen

Eine gute Visualisierung besteht aus drei Ebenen:

1. Ein harter Kern aus Daten und Informationen

2. Eine Botschaft, die ihn einordnet

3. Ein Design, das beides verknüpft

Visualisierungen wissenschaftlicher Daten dienen in erster Linie der Präsentation von Informationen. So können sie einem breiten Publikum schnell komplexe Zusammenhänge vor Augen zu führen. Außerdem helfen Sie, Muster und Zusammenhänge besser und intuitiv zu erfassen und gegebenenfalls Hypothesen zu überprüfen.

Dabei gilt: Die Form folgt der Funktion. Darstellungsform und Stil richten sich nach Zielgruppe und Ziel.

Eine gute Darstellung orientiert sich zudem an drei Prinzipien:

1. Klarheit: Wenig Durcheinander, klare Hierarchien und Leserichtungen

2. Präzision: Wahrheitsgetreue Werte

3. Effizienz: Fokus auf das Wesentliche. Großer Anteil von nützlichen Informationen

Getreu der Faustregel „Weniger ist mehr“ und mit etwas Mut zur Lücke sorgen klare Ränder und Weißraum für ein aufgeräumtes und gegliedertes Design.

Einige Anregungen, wie man wissenschaftliche Themen gut visualisiert, gibt es hier von unserem Dozenten Chris Spatschek. Für Inspiration sorgt außerdem Datavizcatalogue.com, Icons gibt es bei TheNounProject.com.

-

Mach dir ein Bild

Mach dir ein Bild

Ansprechende Bilder verschaffen einem guten Text die verdiente Aufmerksamkeit. Bildunterschriften ordnen sie in den Kontext ein. Doch aufgepasst: Ist dieses Ensemble nicht aufeinander abgestimmt, entsteht eine Text-Bild-Schere. Das irritiert.

Der erste Eindruck zählt – wir nehmen Bilder viel schneller und intuitiver wahr als Texte.

Bilder eignen sich deshalb äußerst gut als primäres Kommunikationsmittel. Gute Bilder machen neugierig, stellen Nähe her und veranschaulichen Ideen, Konzepte und Prozesse auf einen Blick. Eine stimmige Bildunterschrift beschreibt, erklärt oder ergänzt dabei den Bildinhalt und gibt dem Bild Kontext und ermöglicht zugleich einen Ausblick auf den Text.

Doch wie wählt man ein möglichst passendes Bild für einen Text aus? Es gibt sogenannte starke Bildmotive, die speziell auf eine bestimmte Situation passen oder eine Information optimal hervorheben. Dem gegenüber stehen schwache Bildmotive wie wir sie oft in diversen sogenannten Stock-Datenbanken vorfinden. Sie sind generischer und können somit flexibler eingesetzt werden. Ob ein Bild eine spürbare Wirkung ausübt und Aufmerksamkeit erzeugt hängt auch vom Fokus auf ein Motiv, von starken Kontrasten und klaren, hellen Farben ab. Ein Blick in Bilddatenbanken wie https://unsplash.com/ lohnt sich – diese stellen heute qualitativ hochwertige Bilder zur Verfügung.

-

Infografiken erklären die Welt

Infografiken erklären die Welt

Eine besondere Form von Visualisierungen sind Infografiken. Infografiken kombinieren Fotografien, Illustrationen, Schnittbilder, Karten, Tabellen und Zahlen. Idealerweise führen sie das Publikum von einem Informationshappen zum nächsten, bis das Thema als Ganzes erfasst werden kann.

So können selbst komplexe Zusammenhänge klar und verständlich aufbereitet werden. Werden außerdem Storytelling-Elemente eingesetzt, können wir uns die Informationen noch besser und länger einprägen.

Eine gute Infografik enthält sowohl alle unbedingt wichtigen Daten und Fakten, als auch Elemente um diese zu strukturieren, sie zu betonen, zu verknüpfen und in einen Kontext zu stellen. Sie vermeidet dabei zu viele ornamentale Dekorationen und unnötige Informationen, da diese von der eigentlichen Kernbotschaft ablenken würden. Auch die Gestaltung sollte einfach und klar gehalten werden: Mit einigen wenigen visuellen Schwerpunkten, die als Einstieg und Orientierungspunkt für die Infografik dienen. Farben, Schriftarten und Elemente sollten reduziert und gezielt eingesetzt werden – hier ist weniger mehr.

Unbedingt gilt es, genügend Weißraum für strukturierende Ränder einzuplanen. Manchmal hilft es, alle Elemente etwas kleiner zu skalieren, um wieder Platz zu schaffen. Text und Bild gehen in einer gelungenen Infografik Hand in Hand. Sie können sich dabei gegenseitig ergänzen, verstärken und veranschaulichen. Texte sollten dabei gut lesbar und nicht zu klein gesetzt werden.

Infografiken werden neben der statischen gedruckten Form heute zunehmend dynamisch eingesetzt. Beispielsweise mit Scroll oder Zoom-Funktionen oder zusätzlichen Infobuttons, wenn sie in Apps, Animationen und Websites zum Einsatz kommen.

Weitere Links zu Tipps und Inspiration finden Sie hier: https://www.wissenschaftskommunikation.de/format/infografik/

-

KaWOOM! Wissenschaftscomics

KaWOOM! Wissenschaftscomics

Comics sind ein ausgezeichnetes Format der Kommunikation. Mit ihnen können wissenschaftliche Themen in spannende Geschichten mit unterhaltsamen Charakteren verpackt werden. So lassen sich selbst komplexe Zusammenhänge erklären. Selbst vermeintlich trockene Abhandlungen können so zugänglich werden, wenn sie interessant und effektvoll dargestellt sind – vom Blick auf die molekulare Ebene bis zur gesellschaftlichen und ethischen Dimension von Technologien.

Comics lassen sich auf einfachem Niveau schnell und unkompliziert selbst herstellen. Schon eine Strichzeichnung reicht um simple Vorgänge zu illustrieren. Wer sich nicht selbst betätigen möchte, engagiert für die Erstellung Comic-Zeichner:innen. Diese Zusammenarbeit bietet viele Chancen (bei denen sowohl die Forschenden als auch die Zeichnenden voneinander lernen können.) Damit diese Kollaboration klappt, gibt es einige Punkte zu beachten:

Es empfiehlt sich, nicht mit festen Vorstellungen für die Geschichte oder den Zeichenstil an das Projekt heranzugehen, sondern den Erfahrungen und Ideen des Gegenübers zu vertrauen. Die Forschenden bringen die wissenschaftliche Expertise ein. Die Zeichner:innen wissen, wie man Comics macht.

- Möglichst früh in der Zusammenarbeit gilt es zu klären, was die zentralen inhaltlichen Schwerpunkte und Kernbotschaften des Comics sein sollen. Ebenso wichtig ist die Festlegung, wo Detailtiefe und möglichst exakte Darstellung nötig sind und wo es kreativer Freiraum Beides ist essenziell für einen wissenschaftlichen Comic.

- Wichtig ist es vorab, die Zielgruppe des Comics festzulegen. Wer wird und soll den Comic lesen? Das beeinflusst zum Beispiel die inhaltliche Tiefe, zeichnerische Ästhetik und den angedachten Verbreitungsweg.

- Zu viele inhaltliche Details überfrachten einen Comic. Auch hier gilt also, wie stets in der Kommunikation: Weniger ist Mehr. Bei Bedarf können weiterführende Informationen und Quellen z.B. in einem Anhang hinterlegt, Neugierigen Futter mit mehr Tiefe bieten.

- Comics eignen sich auch für eine Online-Verbreitung sehr gut. Das niederschwellige, visuell ansprechende Format kann in sozialen Medien große Reichweite entwickeln. Um eine problemlose Verbreitung zu ermöglichen, ist es wie bei Bildern sinnvoll, Comics beispielsweise unter einer Creative Commons (cc) Lizenz zu veröffentlichen.

Einblicke in den Stand der Forschung zu Wissenschaftscomics und einige Comic-Beispiele gibt Philipp Schrögel in einem Gastbeitrag auf der Plattform wissenschaftskommunikation.de.

-

Der richtige Dreh Der richtige Dreh

Von knackigen Kurzclips aus dem Labor für TikTok oder Instagram über Erklärvideos zu Wissenschaftsthemen oder aktuellen Wissenschaftsbeiträgen auf YouTube bis hin zum klassischen Imagefilm der Forschungseinrichtung – Wissenschaftsvideos können sehr erfolgreich sein. Dazu muss längst nicht mehr unbedingt teures und hochprofessionelles Equipment angeschafft werden. Bereits mit Smartphone und kostenloser Schnittsoftware lassen sich sehr gute Videos produzieren. Die weitere technische Ausstattung ist stark skalierbar, bis zur Beauftragung von Profis.

Entscheidend ist die Idee. Vor dem Dreh heißt es daher, sich wirklich Gedanken zu machen und ein gutes Storyboard zu erstellen. Was soll ins Bild? Wer sagt dazu was? Wer steht vor der Kamera vor welchem Hintergrund? Werden Animationen eingesetzt?

Ein ausgefeiltes Storyboard mit skizzierten Bildern und Beschreibungen sowie Sprechtexten ist umso wichtiger, je größer das Filmteam ist. Es spannt den roten Faden und hilft vom Dreh bis zum finalen Cut Szenenübergänge und Schnitte besser zu planen

Nicht zuletzt ist eine konstante Ton- und Bildqualität relevant für die Aufmerksamkeit der Zuseher. Der Film sollte aus einem Guss wirken, das bestätigen wissenschaftliche Untersuchungen.

Und wenn man dann vom eigenen Film überzeugt ist, kann es sich übrigens lohnen, diesen beim internationalen Science Film Festival oder Silbersalz Festival einzureichen oder damit am YouTube-Wettbewerb Fast Forward Science teilzunehmen. Umgekehrt kann man sich dort auch Anregungen für eigene Drehs holen.

-

Umgang mit Medien Umgang mit Medien

Was tun, wenn die Presse anklopft? Ruhig Blut und erst einmal klären, worum es konkret geht. Vor allem aber ist es gut, zeitnah auf die Anfrage zu reagieren – und sei es eine Absage aus Zeitmangel. Wer nicht reagiert, wird künftig vermutlich nicht so schnell wieder gefragt.

Hilfreich ist es, im Vorfeld zentrale Fragen zu klären:

Um welche Art Medium handelt es sich? Print, online, Hörfunk/Podcast oder Fernsehen bedeuten unterschiedlich großen zeitlichen Aufwand. Bei Print kann unter Umständen ein kurzes Telefonat genügen. Es kann aber auch eine Reportage werden und man wird über Tage begleitet. Online bedeutet meist, dass man besonders schnell reagieren sollte. Bei Hörfunkanfragen müssen die Kernbotschaften besonders gut sitzen und bei Fernsehanfragen, sollte man wissen, dass für einen 7-minütigen Clip schon mal ein ganzer Drehtag drauf gehen können.

Für welches Format soll der Beitrag sein – ein Wissenschafts- oder ein Politmagazin, eine Nachrichten- oder eine Kindersendung? Ist es Frontal 21 oder die Sendung mit der Maus? Der Tagesspiegel oder die Zeit? Spiegel.de oder stern.de? Jedes Medium hat eigene Zielgruppen und damit einen eigenen Stil.

Werde ich zitiert und wenn ja, wie? Manchmal brauchen Journalist:innen nur Hintergrundinformationen, eine Einschätzung. Dann kann es sein, dass man sich extra Zeit genommen hat und hinterher taucht man im Beitrag gar nicht auf. Oder es geht um ein paar Zitate und Bewertungen für einen Beitrag. Vielleicht aber soll es ein eigenständiges Interview werden. Bei Zitaten und einem Interview ist es klug, vorher zu klären, ob man diese vor Veröffentlichung zum Gegenlesen bekommt.

Und natürlich gelten die Grundregeln der Kommunikation. Hierfür gibt es ein paar Tipps für die verständliche Kommunikation und weitere Tipps für die Vorbereitung auf oder die Autorisierung von Interviews und für den Kontakt mit Medien.

Nicht zuletzt noch ein Tipp: Holen Sie Ihre hauseigene Kommunikationsabteilung ins Boot. Diese wollen zurecht informiert sein, wenn Mitarbeiter:innen ihrer Institution mit Medien sprechen – und gerne unterstützen sie auch in der Vorbereitung.

-

Rauf auf die Bühne Rauf auf die Bühne

Forschende sind versierte Vortragende innerhalb der Wissenschaften. Vor einem fachfremden Publikum aber fällt es manchen gar nicht so leicht vorzutragen. Sie fragen sich beispielsweise:

Wer hört sich meinen Vortrag an, was wird von mir erwartet oder muss ich eigentlich auch witzig sein? Antworten auf diese Fragen kann in der Vorbereitung zuerst ein Blick auf das Veranstaltungsformat geben.

Eine Ringvorlesung ist traditionell eher sachlich, was nicht heißt, dass der Vortrag nicht auch unterhaltend und locker aufgebaut sein darf. Während das Publikum beim Science-Slam neben wissenschaftlichen Inhalten unbedingt auch Unterhaltung erwartet – wie die Forschung dazu bestätigt. Mit dem Veranstaltungsformat ist meist ziemlich klar, wer im Publikum mit welcher Erwartung sitzen wird – und meist ist auch klar, wie viel Zeit für den Vortrag vorgesehen ist.

Besonders bei kurzen Vorträgen liegt die Kunst darin, sich auf die wirklich wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Ein kleiner Tipp: Bilder, Skizzen, Sketches, ein Modell oder ein anschauliches Beispiel – all das hilft, komplizierte Sachverhalte schneller und einfacher zu beschreiben.

Und wie packe ich nun meine Forschung in einen fesselnden Vortrag? Gerade bei der Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte geht es um viel mehr als Fakten. Erzählen Sie nicht nur von Ergebnissen. Der Weg dorthin, die Hürden und Stolpersteine, ebenso wie die Heureka Momente – all das lässt das Publikum mitfiebern und macht einen Vortrag spannender.

Gewappnet mit einer ausgearbeiteten und geübten Präsentation geht es schließlich auf die Bühne. Dort gilt: Wer kein Witzbold ist, muss auch nicht auf Biegen und Brechen vorgeben einer zu sein. Es geht vielmehr um ein offenes, der Situation angepasstes, Auftreten – Blickkontakt mit dem Publikum und eine freundliche Mimik, durch die sich die Zuhörer:innen angesprochen fühlen. Vor allem aber ist die Bühne eine Chance, um das Publikum mit der eigenen Begeisterung für die Forschung anzustecken.

Also genießen Sie es und rauf auf die Bühne!

-

Treffende Argumente Treffende Argumente

Bild: Raphael, La Scuola di Atene

Nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privatleben möchten wir mit unseren Argumenten wahrgenommen werden. Das kann bedeuten, Gesichtspunkte auszutauschen, für die eigene Sicht der Dinge zu werben, eigene Anliegen zu begründen.

Im alten Griechenland genossen Menschen, die gut argumentieren konnten, hohes gesellschaftliches Ansehen – daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn der griechische Naturforscher und Philosoph Aristoteles über Rhetorik sprach, meinte er damit die Kunst der Überzeugung (nicht der Überredung!). Er unterschied dabei drei Aspekte:

Logos: Überzeugen durch (Sach-)Argumente, Definitionen, Daten, Statistiken, Zitate oder Beispiele. Wenn wir stichhaltig und nachvollziehbar sachlich argumentieren, vergrößern wir die Chance, als Expert:in wahrgenommen zu werden und wir sprechen den rationalen Verstand an.

Pathos: Überzeugen durch das Hervorrufen von Gefühlen, Begeisterung oder Betroffenheit. Die Kraft der Argumente hängt auch davon ab, wie stark sie das Gegenüber emotional berühren, wie sehr wir dem Publikum Wertschätzung, Sympathie, Empathie vermitteln. Dazu kann auch gehören, berührende Einzelschicksale beispielhaft zu erzählen.

Ethos: Überzeugen durch den Charakter (die moralischen Werte). Vermittle ich Haltung, Glaubwürdigkeit, Authentizität? Vermittle ich glaubwürdig den gemeinsam geteilten Fundus an Interessen, Erfahrungen oder Werten? Wir Menschen reagieren empfindlich auf fehlende Authentizität („Wasser predigen, selbst Wein trinken“). Fehlt sie, ziehen wir sofort die Botschaft als solche in Zweifel.

Auch beim Argumentieren gilt übrigens: Der erste Eindruck zählt und prägt. In diesem Sinne sollten Sie Ihr stärkstes und bestes Argument auch als erstes Argument platzieren.

Und es lohnt sich, schon im Vorfeld einer Diskussion oder Verhandlung zu überlegen, was am Ende für einen selbst stehen soll und wo man gegebenenfalls zu Kompromissen bereit ist.

-

Don´t panic! Don’t panic!

Foto: Lubo Minar/Unsplash

Don’t panic! Leichter gesagt als getan. Deswegen hier einige Anregungen für eine gelingende Kommunikation von Risiken und für die Kommunikation in Krisensituationen.

Bei der Auseinandersetzung mit Risiken geht es um mehr als deren Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzielles Schadensausmaß. Denn wir alle treffen eine ganz subjektive Einschätzung über mutmaßliche Gefahren. Wobei wir dabei gerne im Sinne eines Gradmessers für die eigene Einschätzung die Thematisierung in den Medien heranziehen.

Wenn Forschende über Risikothemen sprechen, sollten sie nicht nur mit kalten Fakten und Zahlen argumentieren, sondern das jeweilige Gegenüber in seiner unter Umständen individuellen Betroffenheit ernst nehmen.

Wichtig in der Kommunikation über potenzielle Risiken ist es immer auch auf den potenziellen Nutzen hinzuweisen, die mit einem Forschungsfeld oder in der Anwendung einer Technik verbunden sind. Damit kann thematisiert werden, warum es unter Umständen gerechtfertigt ist, bestimmte Risiken einzugehen.

Allgemein sind in der Risiko- wie auch der Krisenkommunikation kurze und klare Sätze mit eindeutigen Aussagen gefordert, die Orientierung geben. Ein ständiges Wenn und Aber stiftet dagegen Verwirrung.

Weitere Tipps und Anregungen für Sie zur Nachlese

-

Dreiklang des Vertrauens Dreiklang des Vertrauens

Foto: Nicoleta Raftu/Shutterstock

Vertrauen in Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse, sowie die Glaubwürdigkeit von Forschenden sind wichtig für einen offenen Austausch über wissenschaftliche Fragestellungen. Drei Faktoren zählen laut diversen Studien ganz besonders auf das Vertrauen in Wissenschaft und Forschende ein:

Expertise, Integrität und Gemeinwohlorientierung.

Die eigene Expertise können Sie in der Kommunikation untermauern, in dem Sie nicht nur mit Zahlen und Formeln argumentieren, sondern zum Beispiel auch erzählen,

- warum Sie das können,

- wie lange Sie in diesem Gebiet forschen,

- welche Möglichkeiten Sie für eine Problemlösung sehen.

Integrität ist entsprechend der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis eigentlich eine Voraussetzung. Doch zählen in der Kommunikation noch mehr Faktoren. Erzählen Sie beispielsweise

- woher Ihre Forschungsmittel stammen,

- welche Experimente auch einmal nicht geklappt haben,

- welchen Regeln Sie sich besonders verpflichtet fühlen.

Machen Sie also deutlich, warum das Thema bei Ihnen in guten Händen ist.

Vermitteln Sie außerdem Ihre guten Absichten, die Gemeinwohlorientierung. Zeigen Sie, dass Sie ethisch verantwortungsvoll handeln, indem Sie davon berichten,

- warum Sie Ihr Thema erforschen,

- was Sie daran begeistert oder

- welche Ziele Sie für sich und die Gesellschaft verfolgen.

Erklären Sie Ihre eigenen Motive, Ihre wissenschaftliche Neugierde auch im Sinne der Gesellschaft.

Alle drei Aspekte sind wichtig. Setzen Sie also nicht nur auf das naheliegende und scheinbar Einfachste, die Expertise.